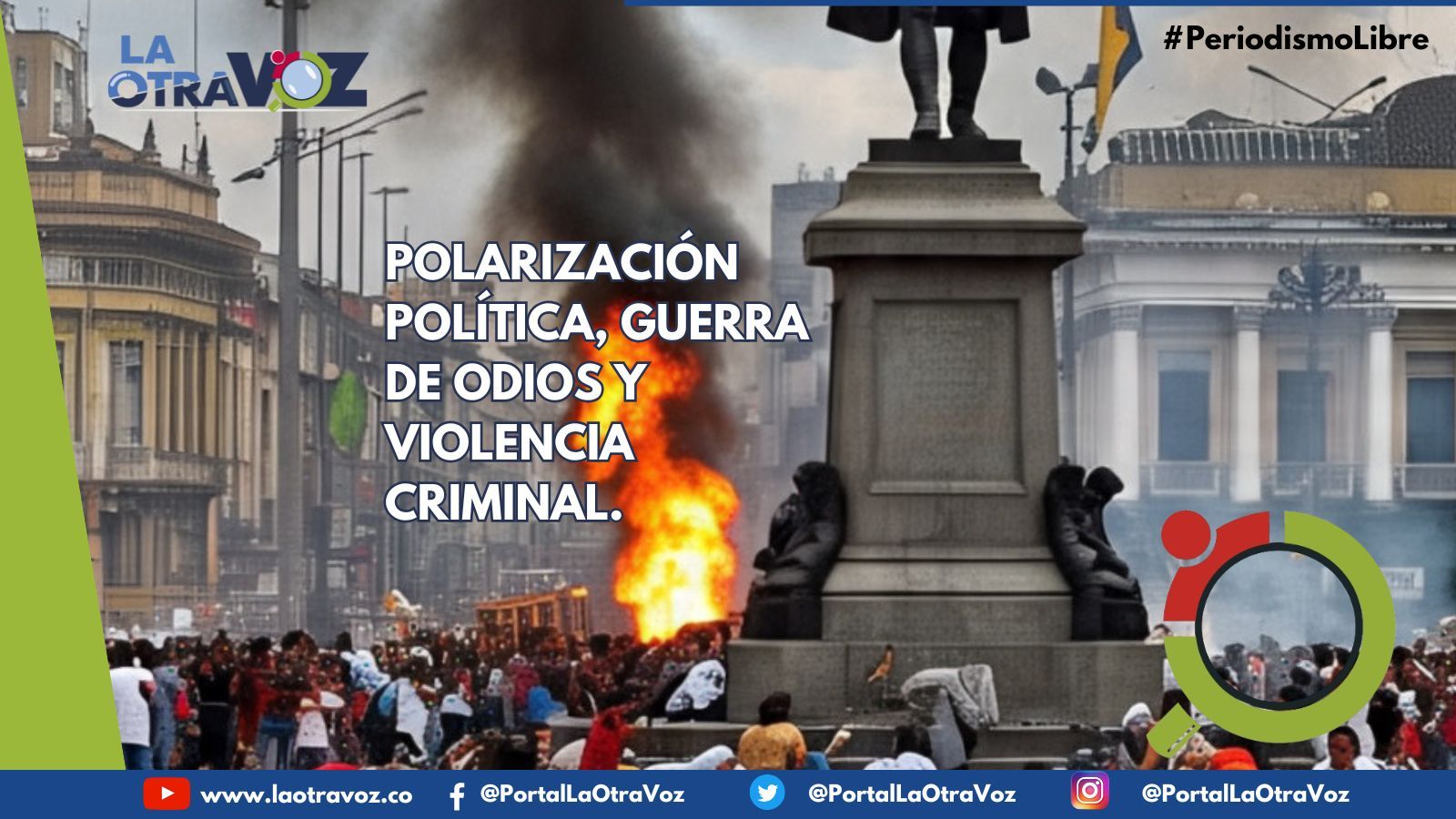

Colombia es un país cuya historia política está atravesada por el conflicto, la violencia y los odios ideológicos. Cada periodo electoral, lejos de consolidar la democracia, suele exacerbar las fracturas más profundas de la sociedad. Las elecciones, en lugar de convertirse en ejercicios civilizados de confrontación de proyectos de país, se transforman con frecuencia en escenarios de guerra simbólica y material, donde el adversario es deshumanizado y la eliminación —simbólica o física— del contrario es un objetivo.

La polarización política y la guerra de odios encuentran un vehículo privilegiado en la extrema derecha, que históricamente ha apelado a prácticas criminales para preservar sus privilegios y evitar que fuerzas alternativas transformen las estructuras sociales y políticas del país.

A. La polarización política y guerra de odios: una cultura que se resiste a morir

La polarización política no es un fenómeno reciente en Colombia. Desde el siglo XIX, el país se configuró alrededor de proyectos excluyentes, construidos en torno al odio entre liberales y conservadores. Los pactos de élites, como el Frente Nacional (1958-1974), si bien estabilizaron el sistema político formal, lo hicieron a costa de excluir a las alternativas y clausurar la democracia real. Los proyectos de izquierda y las expresiones populares quedaron fuera del sistema, con las consecuencias que todos conocemos: la insurgencia armada, la violencia rural y el ejercicio del terrorismo de Estado.

A lo largo de las décadas, la extrema derecha ha sido la fuerza más resistente a aceptar la pluralidad y a admitir proyectos alternativos de país. Ha construido narrativas de odio, criminalización y aniquilamiento del contrario. El comunismo, el castrochavismo, el socialismo, el progresismo, los movimientos por los derechos humanos o el movimiento social legitmo han sido demonizados. Los adversarios políticos son señalados como enemigos internos, traidores o terroristas, abriendo la puerta a su estigmatización, persecución y, en muchos casos, asesinato.

La guerra de odios se refuerza a través de un aparato mediático cooptado por los intereses tradicionales, de redes de propaganda digital y de sectores del aparato judicial y militar infiltrados por concepciones autoritarias. Todo ello se intensifica durante los periodos electorales, cuando la disputa democrática amenaza con transformar los equilibrios de poder.

B. La violencia política criminal de la extrema derecha en los periodos electorales

Colombia ofrece numerosos ejemplos históricos en los que la extrema derecha, lejos de actuar como fuerza democrática, ha recurrido a la violencia criminal para impedir cambios políticos. La historia electoral del país está marcada por asesinatos, masacres, fraudes, intimidación armada y persecución sistemática contra candidatos, líderes sociales y movimientos alternativos.

1. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (1948)

Uno de los hitos fundacionales de la violencia electoral en Colombia es el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Gaitán, líder popular, amenazaba con ganar la presidencia bajo un programa de justicia social, soberanía nacional y democratización del Estado. Su asesinato desató el Bogotazo y abrió la puerta a una época de violencia sistemática contra el liberalismo popular.

Aunque nunca se esclareció completamente la autoría intelectual del crimen, diversos estudios apuntan a sectores ultraconservadores y al temor de las élites ante la posibilidad de que un proyecto democrático de masas llegara al poder.

2. El exterminio de la Unión Patriótica (1980s-1990s)

Uno de los episodios más atroces de violencia electoral fue el genocidio contra la Unión Patriótica (UP). Surgida del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, la UP fue un intento de abrir un espacio político legal para la izquierda.

Sin embargo, la extrema derecha —en connivencia con aparatos estatales, paramilitares y sectores del narcotráfico— emprendió un plan sistemático de exterminio. Más de 5.000 militantes, simpatizantes y candidatos de la UP fueron asesinados, incluidos dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.

El genocidio de la UP es un caso paradigmático de violencia electoral criminal impulsada por sectores de extrema derecha temerosos de perder el control político.

En este periodo también fueron asesinados Luis Carlos Galán Sarmiento (1989) en una disputa criminal por la candidatura a la presidencia en la que se involucró el narcotráfico. Carlos Pizarro León- Gomez candidato por la Alianza Democrática M-19 que le había apostado a la política fue asesinado en 1990 durante la administración de Virgilio Barco Vargas.

3. Los asesinatos de candidatos en las elecciones regionales y locales

La violencia política no ha cesado. Cada ciclo electoral en Colombia registra ataques contra candidatos de sectores alternativos. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), en las elecciones locales de 2019 se registraron más de 200 hechos de violencia contra candidatos y líderes políticos. Las amenazas y asesinatos se concentran en zonas donde grupos paramilitares y mafias locales actúan como brazo armado de intereses de extrema derecha.

El caso del asesinato del candidato a la alcaldía de Tibú, Norte de Santander, Bernardo Betancourt, en 2019, o las amenazas constantes contra candidatos del Pacto Histórico y otras fuerzas alternativas en el proceso electoral de 2022 son ejemplos recientes de esta dinámica.

4. La propaganda de odio y el uso de las redes digitales

Más allá de la violencia física, la extrema derecha en Colombia ha desarrollado sofisticadas campañas de odio y desinformación digital. Durante la campaña presidencial de 2018 y en las de 2022, se detectaron operaciones masivas de bots, mensajes falsos y campañas de miedo vinculando a los candidatos de izquierda con el comunismo, el narcotráfico o el terrorismo.

Este tipo de violencia simbólica alimenta el clima de polarización, legitima futuros actos de violencia material y busca socavar la credibilidad de los proyectos alternativos. Las operaciones digitales de guerra sucia son financiadas por sectores empresariales y operadas por redes profesionales que trabajan articuladas con la maquinaria política tradicional.

C. Un patrón estructural: el miedo al cambio y la defensa violenta del privilegio

¿Por qué la extrema derecha recurre a la violencia electoral? La explicación es estructural: Colombia es un país donde el sistema de privilegios y el orden social excluyente se sostienen sobre la negación de la democracia real. Cuando las fuerzas alternativas amenazan con alterar ese equilibrio, la extrema derecha activa todas las formas de violencia posibles: institucional, simbólica, mediática y armada.

El uso de la violencia electoral no es un accidente, sino un patrón recurrente. Se basa en: La cultura de intolerancia política: La derecha extrema ve al adversario no como un competidor legítimo, sino como un enemigo existencial.

El miedo a la redistribución social: Sectores económicos concentrados temen que un cambio político implique reformas tributarias, laborales o agrarias.

El control de territorios estratégicos: Las mafias paramilitares y los clanes políticos utilizan la violencia electoral para mantener el control territorial y las rentas ilegales.

La captura de instituciones: Parte del aparato judicial y militar ha sido cooptado para legitimar o encubrir estas prácticas criminales.

D. Desafíos y un llamado urgente al pluralismo democrático

Frente a este panorama, Colombia tiene enormes desafíos. La violencia electoral impide la plena expresión de la voluntad popular, distorsiona el juego democrático y reproduce la desconfianza ciudadana en las instituciones. Si el país quiere consolidar una democracia verdadera, debe erradicar de raíz estas prácticas.

Ello implica:

a) Desmontar las estructuras paramilitares y mafiosas que interfieren en las elecciones.

b) Garantizar la vida y la integridad de todos los candidatos, especialmente de los alternativos.

c) Sancionar las campañas de odio y desinformación, tanto en medios tradicionales como en redes digitales.

d) Reformar el aparato judicial y los órganos de control para que actúen con independencia frente a la violencia política.

e) Fortalecer la cultura democrática y el respeto a la diferencia desde la educación, los medios y el discurso público.

Finalmente, es urgente un cambio cultural profundo. Colombia debe aprender a respetar la diferencia política y a construir un modelo de democracia pluralista. Es legítimo discrepar. Es legítimo confrontar ideas. Pero es inaceptable deshumanizar al adversario o justificar su eliminación. La democracia exige el reconocimiento del otro como interlocutor válido, incluso cuando se discrepe profundamente.

La historia de sangre que ha acompañado los procesos electorales en Colombia no puede repetirse indefinidamente. La lección más importante que debería dejarnos esa historia es que la violencia política destruye las posibilidades de convivencia y erosiona los cimientos mismos de la sociedad.

En tiempos de crispación y polarización extrema, es vital que las voces democráticas —de izquierda, centro o derecha democrática— se unan para rechazar la violencia en todas sus formas. Defender la vida, la palabra y el respeto a la diferencia es el primer paso para consolidar una Colombia más justa, democrática y en paz.

El futuro del país no puede estar escrito con sangre. Debe ser construido sobre el respeto mutuo, la pluralidad y el reconocimiento de que, en una democracia genuina, el disenso es parte esencial de la convivencia y no una amenaza que deba ser eliminada. La democracia si es autentica se construye desde el pluralismo y eso implica el reconocimiento y respeto por la diferencia.